編者

南(nán)懷瑾先生1969年曾應邀随中日文化(huà)訪問團赴日,作爲時(shí)一周的(de)講學,并爲日本新建那智山妙正寺觀音(yīn)菩薩像落成開光(guāng),南(nán)先生在開光(guāng)典禮上,曾就「觀世音(yīn)菩薩的(de)慈悲與人(rén)類文化(huà)的(de)關系」向日本各界人(rén)士作專題講演,對(duì)觀世音(yīn)菩薩的(de)慈悲救世精神,闡揚深邃。

「觀世音(yīn)菩薩」的(de)名号與他(tā)的(de)慈悲威德,深入亞洲人(rén)心目中,約有三千年的(de)悠久曆史。他(tā)慈悲爲懷的(de)精神,與中華民族素以仁義存心的(de)教化(huà)相融會,已成爲家喻戶曉,男(nán)女(nǚ)老幼無所不知的(de)人(rén)生守則;以慈悲的(de)心腸而濟世利物(wù),以犧牲小我而成全大(dà)我的(de)懷抱救苦救難,因此而成爲中華民族的(de)中心思想,已有一五〇〇年的(de)曆史。

而遠(yuǎn)在一三〇〇年前左右,正當中國唐代初期,觀世音(yīn)菩薩的(de)精神與教化(huà),同時(shí)随著中國佛教文化(huà)而傳播到日本、韓國,以及東南(nán)亞各地,至今已達千餘年之久,所以他(tā)又是東方文化(huà)精神的(de)座标。

但是他(tā)們的(de)曆史淵源,還(hái)不止于此;遠(yuǎn)在三千年前,釋迦牟尼佛尚未創建佛教,及正當他(tā)創立佛教的(de)階段,觀世音(yīn)菩薩的(de)教化(huà)精神,在印度固有宗教的(de)婆羅門教中,已經存有典範。所以佛教的(de)大(dà)乘經典中,釋迦牟尼佛指出他(tā)在遠(yuǎn)古以前早已成佛,他(tā)的(de)原始名号,稱爲「正法明(míng)如來(lái)」。

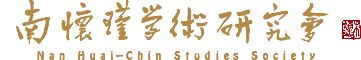

唐代 閻立本繪 楊枝觀音(yīn)像

他(tā)與中國唐代中葉傳入日本的(de)佛教密宗的(de)毗盧遮那佛(大(dà)日如來(lái)),幾乎具有相等的(de)悠久曆史。他(tā)又是密宗蓮花部的(de)本尊,例如:馬首明(míng)王、準提佛母、四臂觀音(yīn)、千手千眼大(dà)悲觀世音(yīn)等等,都是他(tā)二而一,一而二的(de)分(fēn)身現象。

由此看來(lái),觀世音(yīn)菩薩慈悲濟世教化(huà)的(de)精神,不但在人(rén)類曆史上,早已成爲亞洲文化(huà)的(de)中堅信仰,同時(shí)也(yě)可(kě)以說是人(rén)類文化(huà)多(duō)方面的(de)光(guāng)榮。因爲東方文化(huà)的(de)慈悲與仁義,與西方文化(huà)的(de)博愛(ài),雖然隻有在名辭的(de)涵義與解釋的(de)内容上,意義略有深淺的(de)差别,但是,在爲指出人(rén)性本有善良而光(guāng)明(míng)的(de)一面,并無太大(dà)的(de)差異;這(zhè)與觀世音(yīn)菩薩化(huà)身千億的(de)意義,正好相互吻合。

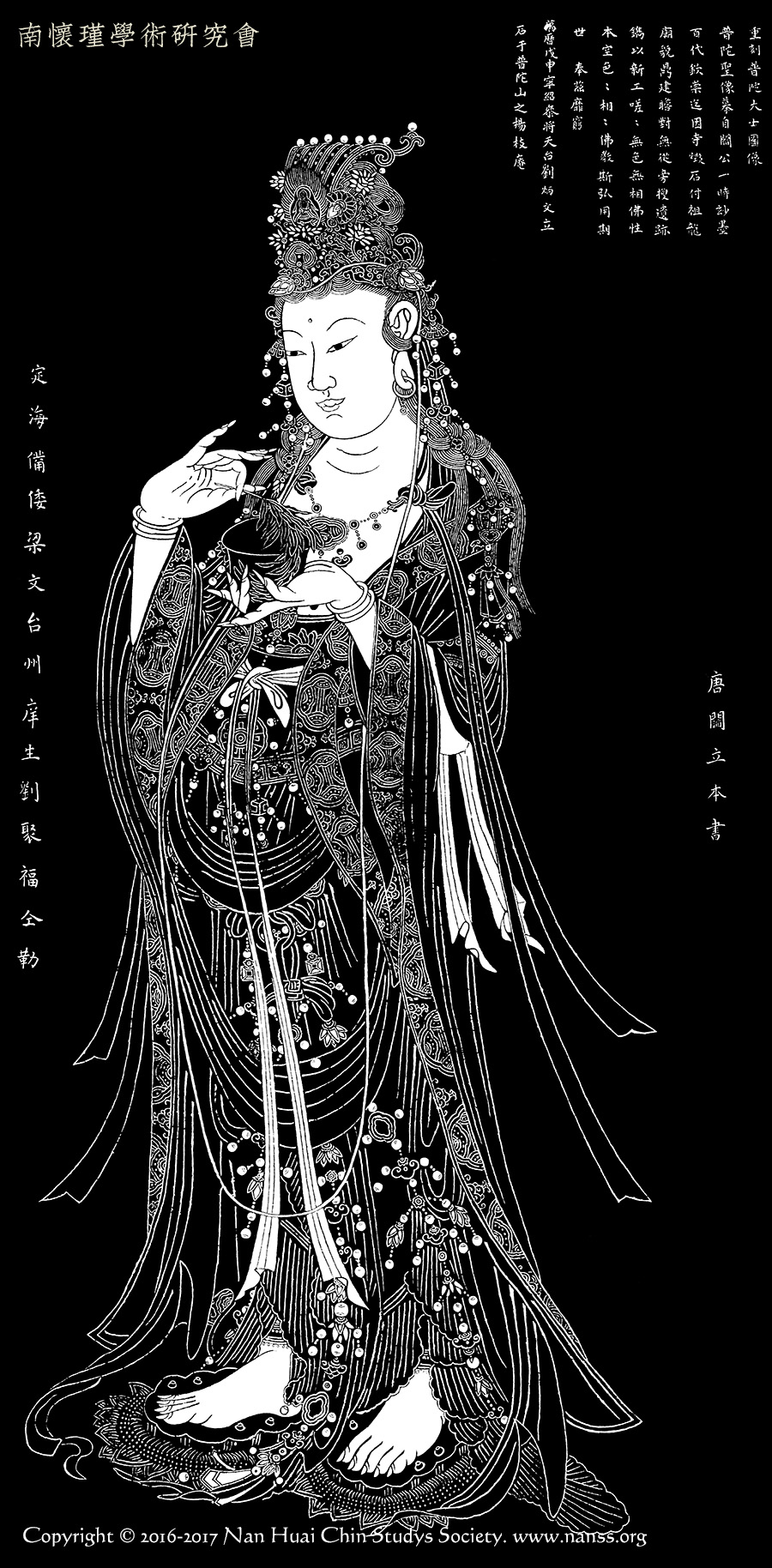

宋元時(shí)期 觀音(yīn)菩薩像

現在我們簡略扼要的(de)舉出觀世音(yīn)菩薩「慈悲濟世的(de)精神,應化(huà)利物(wù)的(de)形式,智慧解脫的(de)開發,名号具有的(de)含義」四個(gè)要點,稍加說明(míng):

慈悲濟世的(de)精神:在中國大(dà)乘的(de)佛教思想裏,慈悲二個(gè)字,雖然構成爲一個(gè)名辭,但有兩種不同的(de)含義。

所謂「慈」:是具有父性的(de)慈愛(ài),它在濟世、救人(rén)、利物(wù)的(de)範圍中,含有莊嚴肅穆的(de)意義;譬如夏天的(de)太陽,它有利于世人(rén)與萬物(wù),但有時(shí)候也(yě)會使你望之生畏。

所謂「悲」:是具有母性的(de)慈愛(ài),它有一味的(de)含容撫育萬物(wù)而不辭其勞的(de)作用(yòng)。這(zhè)種母性慈愛(ài)的(de)悲心,卻往往被人(rén)誤解爲「婦人(rén)之仁」,好像沒有太大(dà)的(de)價值;然而人(rén)們如果能夠徹底擴充所謂「婦人(rén)之心」的(de)悲心,也(yě)就是發揮了(le)人(rén)類母愛(ài)的(de)偉大(dà)。

我們隻要仔細觀察世界上每個(gè)大(dà)宗教,它的(de)最崇高(gāo)的(de)象征,往往都是以母性來(lái)作爲代表,便可(kě)知道宗教文化(huà)的(de)真正精神所在了(le)。所以觀世音(yīn)菩薩在東方的(de)宗教中,他(tā)始終以女(nǚ)性的(de)化(huà)身出現,也(yě)就是這(zhè)個(gè)道理(lǐ)。

事實上,女(nǚ)性在人(rén)類中,固然付出了(le)無比崇高(gāo)的(de)母愛(ài),同時(shí)所遭遇到人(rén)生的(de)痛苦與災難,也(yě)比男(nán)性更多(duō)、更大(dà),這(zhè)是我們有志爲人(rén)類文化(huà)和(hé)平而努力的(de)人(rén)們,所應該具有更深切的(de)認識與了(le)解;這(zhè)也(yě)就是東方佛教,觀世音(yīn)菩薩的(de)聖像,經常以女(nǚ)性的(de)化(huà)身而站在茫茫苦海中而救人(rén)利物(wù)的(de)深長(cháng)意義。

此外,我們更要了(le)解觀世音(yīn)菩薩的(de)慈悲救世利物(wù)的(de)精神,是無條件的(de)絕對(duì)的(de)慈愛(ài)。因此佛學中解釋「慈」與「悲」,是說它爲「無緣之慈」、「同體之悲」。

所謂「無緣慈」,就是無條件、無要求的(de)慈愛(ài)。所謂「同體悲」,就是無時(shí)間、無空間的(de)阻礙,悲愛(ài)一切人(rén)類衆生。中國儒家所謂:「民吾胞也(yě)」、「物(wù)吾與也(yě)」,也(yě)同是由這(zhè)種觀念而出發的(de)。

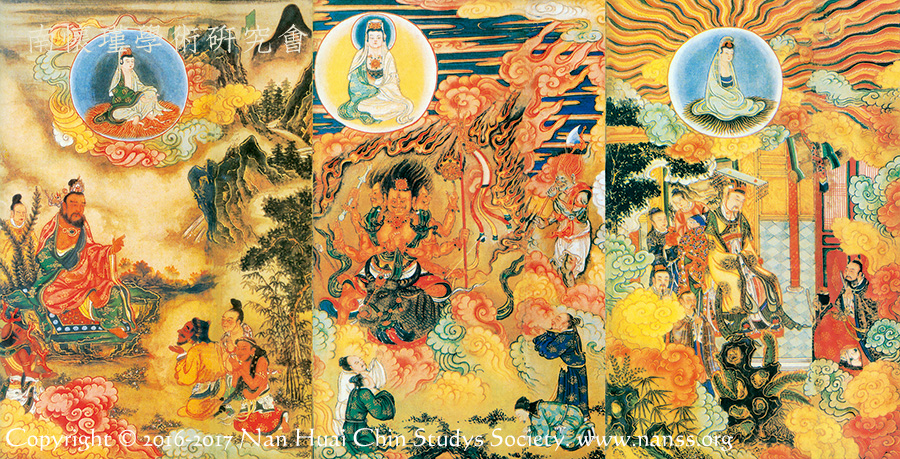

應化(huà)利物(wù)的(de)形式:根據佛教大(dà)乘經典,如法華經、華嚴經等等的(de)記載,觀世音(yīn)菩薩爲了(le)達到慈悲救世的(de)願望,他(tā)能夠以種種不同的(de)化(huà)身而應化(huà)利物(wù);法華經中的(de)普門品,就說他(tā):「應以何身得(de)度者,即現何身而爲說法。」他(tā)能夠以比丘、宰官、居士、男(nán)女(nǚ)等各種身形而顯世應化(huà)。

普門品觀世音(yīn)菩薩三十二應身像(部分(fēn))

我們如果僅以普通(tōng)觀念來(lái)看,這(zhè)種說法,好像完全屬于宗教性的(de)神秘主義,事實上,世間多(duō)少不同身份的(de)人(rén),都抱有一番「悲天憫人(rén)」思想,甚之,真能做(zuò)到「悲天憫人(rén)」的(de)事業,不過各以不同的(de)立場(chǎng)、不同的(de)身份,爲人(rén)類和(hé)平而努力。

例如我們當年的(de)決策──「以德報怨」,與貴國上下(xià)明(míng)智之士祈求和(hé)平的(de)動機,以及現在中日兩國朝野人(rén)士對(duì)于今天建寺的(de)用(yòng)心,也(yě)正是觀世音(yīn)菩薩化(huà)身千百萬億的(de)慈悲精神的(de)一種榜樣。

智慧解脫的(de)開發:遠(yuǎn)在一五〇〇年前左右,自從佛教大(dà)乘思想在中國生根,而與中國文化(huà)中儒、道兩家思想合流以來(lái),觀世音(yīn)菩薩借著(zhe)另一化(huà)身名号爲「觀自在菩薩」的(de)智慧,闡發人(rén)性智慧升華的(de)文化(huà)思想,不但普遍深入東亞各國,提高(gāo)了(le)東方人(rén)對(duì)形而上的(de)了(le)解深度,與發揮人(rén)性至善的(de)解脫境界;同時(shí),他(tā)的(de)濃縮成爲一卷數百字的(de)經書(shū)「般若波羅密多(duō)心經」已經成爲東方人(rén)千餘年來(lái)人(rén)生哲學的(de)圭臯。所謂:「色即是空,空即是色」的(de)名言,使東方人(rén)能超越于物(wù)性的(de)追求與享受,而進入精神世界的(de)升華領域,的(de)确具有人(rén)類文化(huà)思想上的(de)另一面偉大(dà)而崇高(gāo)的(de)價值。

明(míng)代 法海寺壁畫(huà) 觀自在菩薩

名号具有的(de)含義:我們都知道這(zhè)個(gè)世界上與人(rén)生最密切,而首先接觸到的(de),便是聲色的(de)關系。所謂聲色,也(yě)便是物(wù)理(lǐ)世界中的(de)光(guāng)色與音(yīn)聲,與人(rén)生生命中所有的(de)光(guāng)色與音(yīn)聲,與人(rén)生生命中所有的(de)色相與呼号。

我們從外表上,看到各種形形色色所構成的(de)這(zhè)個(gè)世界,以及世上許多(duō)自然音(yīn)聲的(de)美(měi)妙,便會使人(rén)感覺到人(rén)世的(de)優美(měi),而産生了(le)許多(duō)文學與藝術的(de)意識,給予歌(gē)頌與贊歎。

但是透過這(zhè)些外表,深入觀察,我們便可(kě)了(le)解這(zhè)個(gè)世界到處充滿著憂悲苦惱,啼饑号寒,以及求生不得(de),祈死不能的(de)痛苦呼号。例如本世紀的(de)人(rén)們,因爲文化(huà)學術思想上的(de)偏差,導緻目前中國的(de)情形,使我們同胞,陷入水(shuǐ)深火熱(rè)的(de)痛苦之中;甚之,它的(de)流毒蔓延,還(hái)在不斷的(de)浸透到整個(gè)亞洲地區(qū),使多(duō)少人(rén)流離失所,多(duō)少人(rén)生死兩難,而呼号求救!

觀世音(yīn)菩薩是觀察世界上苦難的(de)呼聲,而來(lái)「循聲救苦」,這(zhè)是他(tā)大(dà)慈大(dà)悲、救苦救難、大(dà)無畏精神與作爲的(de)境界。由此可(kě)知,觀世音(yīn)菩薩名号的(de)含義,和(hé)内涵的(de)慈悲精神,正是我們急需效法的(de)宗旨。

而且人(rén)類的(de)文化(huà)與文明(míng),到了(le)二十世紀的(de)今天,自然科學的(de)日新月(yuè)異,促進物(wù)質文明(míng)的(de)快(kuài)速發展,它給予人(rén)類世界許多(duō)物(wù)質生活上的(de)便利,與肉體生理(lǐ)上新奇舒适的(de)享受。相反的(de),生存在今天世界的(de)人(rén)們,他(tā)所遭遇到精神與心靈上的(de)壓力與痛苦,并沒有因爲自然科學的(de)發達而得(de)到平安;因此,東方人(rén)文文化(huà)的(de)精義,與觀世音(yīn)菩薩大(dà)慈大(dà)悲的(de)精神,也(yě)正是救時(shí)的(de)良藥。

我們今天不遠(yuǎn)千裏而來(lái)到貴國,參加觀世音(yīn)菩薩與關公、徐福聖像的(de)開光(guāng)典禮,深爲欣喜貴國朝野各界與我華僑同胞們爲中華文化(huà)儒、佛、道三家的(de)典範而樹立規模。

今後更希望中日兩國,能夠共同攜手,發揚東方文化(huà)的(de)精神,以補救今天世界人(rén)類文化(huà)的(de)不足,這(zhè)便是觀世音(yīn)菩薩大(dà)慈大(dà)悲願望的(de)宗旨,也(yě)是我們共同祈求的(de)目标。

◎ 本文摘自南(nán)懷瑾先生等合著《觀音(yīn)菩薩與觀音(yīn)法門》

「 南(nán)懷瑾學術研究會 」簡介

本會緣起于江蘇省和(hé)蘇州市有關方面提議(yì),由蘇州地方政府于丙申(2016)年金秋發起成立,誠邀劉雨(yǔ)虹先生、朱清時(shí)先生、

宗性大(dà)和(hé)尚、南(nán)小舜先生及南(nán)懷瑾先生常随衆等、社會賢達、專家學者參與。從事南(nán)懷瑾先生的(de)生平、事迹及其一切學問的(de)

研究、發掘、搜集、整理(lǐ)、總結、編纂、出版,并開展有關學術活動、紀念活動、交流活動等。...

江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮廟港社區(qū)老太廟文化(huà)廣場(chǎng)懷軒(辦公場(chǎng)所,恕不開放)

聯系郵箱:ws@nanss.org

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版權所有 蘇州市吳江區(qū)南(nán)懷瑾學術研究會