追憶南(nán)懷瑾先生

鄭康

世間百年悠悠漫長(cháng)。然,百歲老翁蓦然回首頗有“洞中方一日”的(de)感覺。

我與懷瑾兄有緣結識于上世紀三十年代,距今已逾八十載矣。所謂有緣可(kě)概括爲“三同”:首先我倆同庚,都是1918年生人(rén),他(tā)大(dà)我兩個(gè)月(yuè)。他(tā)的(de)生日是公曆3月(yuè)18日,我是5月(yuè)18日;二爲同鄉,他(tā)的(de)祖籍是溫州樂(yuè)清,我是溫州瑞安;三曾師從同門,我們先後考入浙江省國術館,均從師太極高(gāo)手田紹先(字兆麟),隻是我比他(tā)高(gāo)一年級。

1931年我在溫州瓯海中學讀書(shū)時(shí),因參與“九·一八”事變學生會發起抵制日貨風潮,以及1932年“一·二八”響應京滬學生反對(duì)政府與日本講和(hé)鬧學潮,被學校開除學籍,無奈于1934年夏遠(yuǎn)走杭州求學,最後選擇了(le)浙江國術館學習(xí)武術。我的(de)這(zhè)一選擇絕非“病急亂投醫”,恰恰是有的(de)放矢:當時(shí)作爲一個(gè)熱(rè)血青年,已經萌發了(le)從軍救國的(de)志向。當時(shí)我很心儀杭州的(de)另有一所浙江航空學校,但招生簡章(zhāng)标明(míng)報考學員(yuán)須年滿18周歲,我的(de)年齡才16周歲不夠格,而國術館我不僅有資格報考,而且當時(shí)國家提倡“國強必先民強,民強必先體(格)強(壯)”。當時(shí)浙江國術館的(de)館長(cháng)由浙江省主席魯滌平兼任,說明(míng)政府相當重視該校。其次,國術館的(de)招生簡章(zhāng)明(míng)确指示,學員(yuán)學滿畢業後,政府将指派分(fēn)配到軍隊任教官,或分(fēn)配到各地國術館任教;還(hái)有,國術館實行軍事化(huà)管理(lǐ),學生在校期間都身穿軍裝,這(zhè)一切都很符合我立志從軍的(de)理(lǐ)想。現在想起來(lái),當年和(hé)我一起報考國術館的(de)學員(yuán)中,不少青年都有此抱負。入學後,我逐漸了(le)解到,這(zhè)所國術館雲集了(le)國内不少頂尖武林(lín)高(gāo)手,除了(le)我們的(de)老師太極高(gāo)手田紹先,教務長(cháng)是以擅長(cháng)刀(dāo)術和(hé)“子母鴛鴦連環腿”而名震武林(lín)的(de)劉百川老師,還(hái)有少林(lín)拳名家奚誠甫、八卦名家陳秉衡、擒拿角鬥國手韓莊堂、形意高(gāo)手奚鑫法……

翌年,懷瑾兄也(yě)考入了(le)浙江國術館。我們兩屆校友中,溫州籍的(de)學員(yuán)也(yě)僅八九個(gè)人(rén),其中隻有一位女(nǚ)同學。因此,我們彼此間也(yě)都很熟悉,課餘、假日經常聚在一起聊天或作伴外出。不過,個(gè)人(rén)性格各異,我喜歡人(rén)多(duō)熱(rè)鬧,懷瑾兄則似乎有些“不合群”,每每假日他(tā)大(dà)多(duō)是抱著(zhe)幾本書(shū),躲到西湖邊人(rén)迹稀少的(de)地方看書(shū),直至日斜暮色方回,于是一些調皮的(de)同學都暗地稱他(tā)“書(shū)蛀蟲”。可(kě)我現在看來(lái),懷瑾兄今後所以能成一代國學大(dà)家,是和(hé)他(tā)年輕時(shí)勤奮苦學,廣汲博取所緻。我雖出身書(shū)香門第,家裏藏書(shū)數萬卷,父親也(yě)學富五車,自己與懷瑾兄相比卻不由自慚形穢了(le)。

我們在校除了(le)練武,也(yě)教授英語、數學以及武術理(lǐ)論、國術史等學科課程,尤其是國語、曆史課,更是延聘了(le)浙江大(dà)學的(de)丁安琪教授兼職任課。至于術科,學校采用(yòng)的(de)是不分(fēn)流派的(de)系統訓練,除了(le)每天上午四節術科課程以外,還(hái)要出操三十分(fēn)鐘(zhōng),用(yòng)來(lái)強化(huà)學員(yuán)的(de)國術基本功。盡管國術指導教師的(de)門派不一,但我們師生之間卻洋溢著(zhe)和(hé)諧的(de)暖意。在校期間,我和(hé)懷瑾兄隻有在上午術課時(shí)有所交集,對(duì)于學科、練功,老師的(de)要求非常嚴厲,我們也(yě)都不敢怠慢(màn),每學期結束,懷瑾兄總是年級排名首位,我也(yě)排在年級第二。因此,田老師對(duì)我們倆的(de)成績還(hái)是很滿意的(de)。1937年春,省政府讓學校指派兩名優秀畢業班學員(yuán),到省政府爲機關的(de)官吏教授太極拳,我和(hé)另一位叫沈柏青的(de)同學有幸被選中。當時(shí),懷瑾兄在訓練房(fáng)裏悄悄地走到我身邊,對(duì)我能代表學校去省政府授課頗爲贊賞,讓我不要忽視這(zhè)種難得(de)的(de)機會。接著(zhe),他(tā)很驚訝地對(duì)我說,人(rén)傳你私底下(xià)又拜了(le)劉百川爲師?要知道,當時(shí)國術館校規裏就明(míng)文告知,國術教師不能私下(xià)收授學生,爲此我作了(le)很大(dà)努力。而且懷瑾兄還(hái)知道,我很可(kě)能将留校任助教,他(tā)開玩笑(xiào)似地說,我們以後豈不成師生關系了(le)?我均笑(xiào)而未答(dá),其實田老師已經向我透露過此消息。當時(shí),我們倆都對(duì)自己的(de)大(dà)好前程充滿了(le)自信。

然而,世上的(de)事情并非時(shí)時(shí)如願。三個(gè)月(yuè)後,我和(hé)小沈在省政府教授太極拳、太極劍期滿準備回校,臨别參加了(le)省政府的(de)一個(gè)酒會。後來(lái)才知道,這(zhè)個(gè)晚宴是時(shí)任浙江省主席朱家骅爲招待有國外貴賓參加的(de)一個(gè)會議(yì)而舉行的(de),我們兩個(gè)毛頭小子是省政府爲答(dá)謝我們而捎帶上的(de)。九時(shí)許,宴會正斛籌交錯之際,一侍從匆匆進入宴會廳,将一張電訊紙交給朱家骅,朱閱畢竟臉色大(dà)變,即時(shí)宣告:“日軍在北(běi)京盧溝橋非法演習(xí),借口一名日軍士兵(bīng)失蹤欲入城(chéng)搜查,遭我拒絕後發炮轟城(chéng),與我當地駐軍發生沖突……”這(zhè)一天,正是1937年7月(yuè)7日,抗戰爆發!

七七事變後不久杭州淪陷前夕,浙江國術館即宣布學校臨時(shí)解散,所有學員(yuán)一律遣散或回原籍,待時(shí)局好轉後另行通(tōng)知複課。我是家中的(de)長(cháng)子,因此和(hé)大(dà)多(duō)溫州籍同學一樣暫先回了(le)溫州,隻有懷瑾兄和(hé)另一同鄉郭正平(浙江國術館第三期學員(yuán))去了(le)其他(tā)地方,從此關山重重,我和(hé)懷瑾兄失去了(le)聯絡。

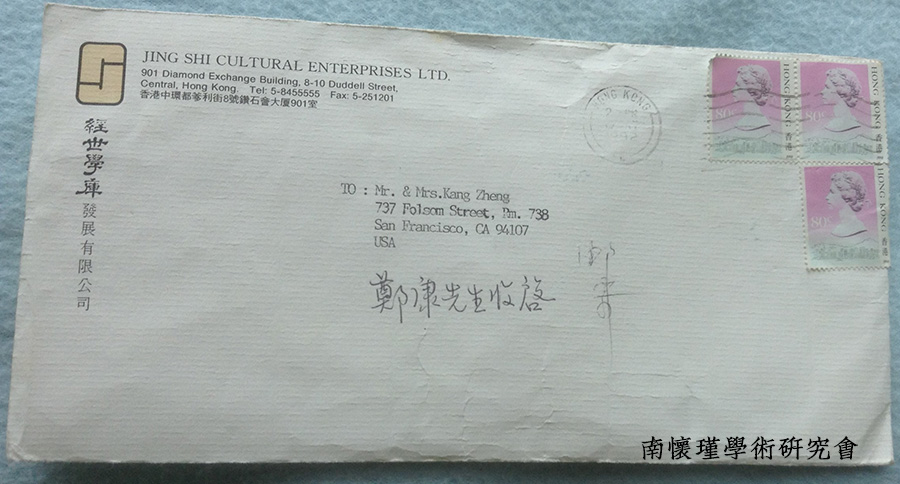

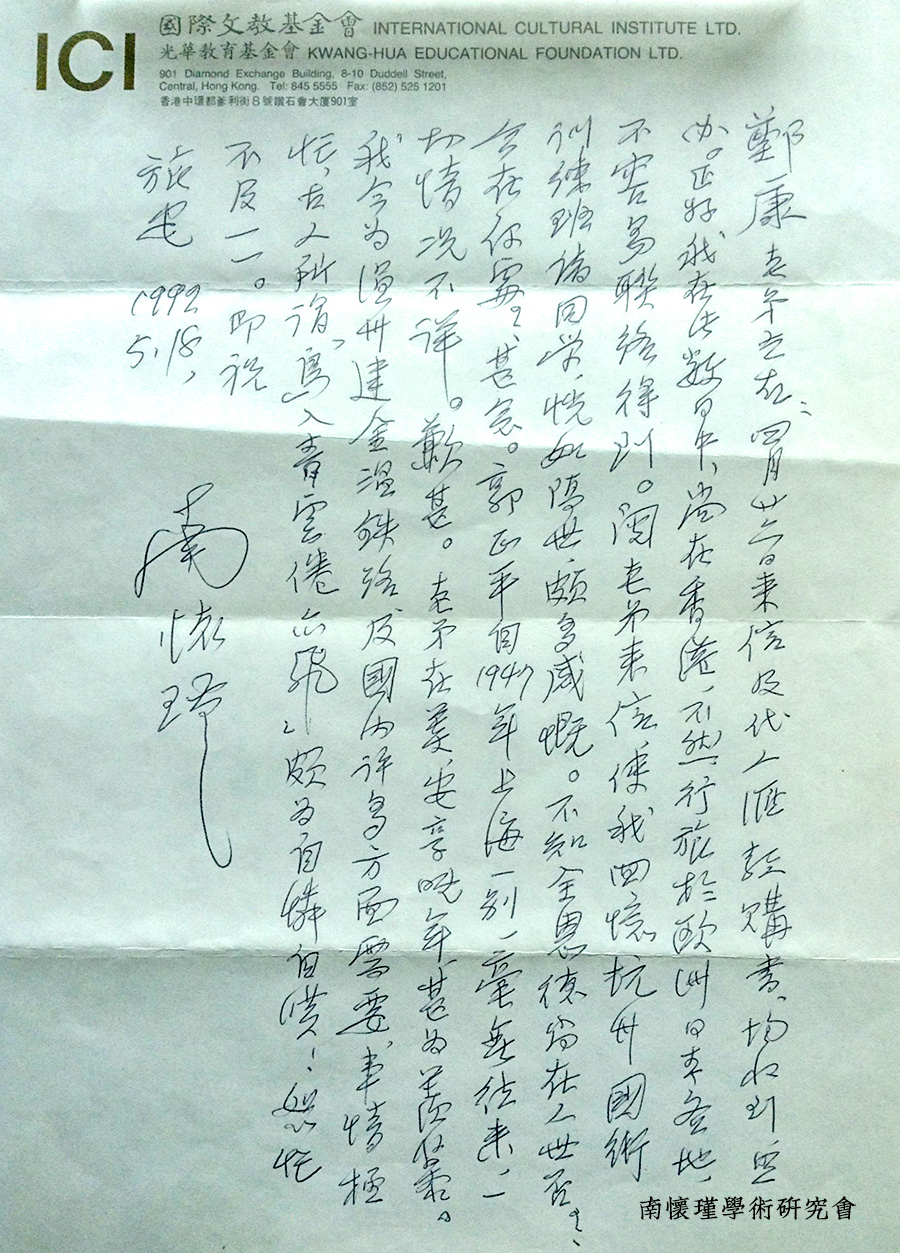

我以爲,從此我與懷瑾兄再無相見機會了(le)。1988年我與妻子旅居美(měi)國舊(jiù)金山,1992年4月(yuè)我在家裏翻閱當地的(de)中文報紙,一則籌建溫州至金華鐵路的(de)消息吸引了(le)我,細細讀後大(dà)喜過望,原來(lái)此項目的(de)倡導者正是南(nán)懷瑾!是時(shí)他(tā)正在香港講學。第二天我就按奈不住,按圖索骥給懷瑾兄寫信,并彙款向他(tā)訂購(gòu)了(le)一些書(shū)籍。很快(kuài)懷瑾兄就給我回信,因分(fēn)别太久又彼此不了(le)解對(duì)方的(de)近況,他(tā)隻是在信裏除了(le)問候并将自己的(de)近況略作介紹,說自己在爲籌建溫金鐵路奔走,寥寥數筆一張信箋我卻讀了(le)數遍,喜悅之情溢于言表,相信有生之年我倆還(hái)能得(de)以相會。誰知此後懷瑾兄因弘揚國學日理(lǐ)萬機,如閑雲野鶴行蹤不定,我們再次失去聯系。

2004年10月(yuè),我與妻子落葉歸根重回上海定居。2006年5月(yuè),我在上海解放日報工作的(de)長(cháng)子在友人(rén)的(de)指點下(xià),用(yòng)手機短信居然與懷瑾兄再次聯系上,當時(shí)他(tā)恰好就在上海,于是立刻邀我去番禺路上的(de)長(cháng)發公寓共進晚餐。聞訊我們父子立刻驅車前往,相見時(shí)彼此精神矍铄,鄉音(yīn)未改鬓毛衰,感歎時(shí)光(guāng)如梭分(fēn)别已近七十載!說不完的(de)離别之情,道不了(le)的(de)别後歲月(yuè)滄桑。他(tā)告訴我,眼下(xià)他(tā)正在江蘇吳江籌建“太湖大(dà)學堂”,專供弘揚國學、傳播中華優秀傳統文化(huà)所用(yòng)。他(tā)邀我待大(dà)學堂初具規模後,相約去吳江的(de)大(dà)學堂現場(chǎng)察看。臨别時(shí),他(tā)還(hái)贈我一套記錄抗戰時(shí)期的(de)史實紀錄片《去大(dà)後方》的(de)錄像拷貝。

兩年後的(de)2008年9月(yuè)底。我果然再次受懷瑾兄之邀,驅車前往吳江七都鎮的(de)“太湖大(dà)學堂”與老友相見。初進大(dà)學堂,我立刻被學堂的(de)規模、設施所震撼——占地數百畝,建築古樸,館舍齊整且錯落有緻,教學設備一應俱全。懷瑾兄興緻勃勃地攙著(zhe)我的(de)手,親自引領我們參觀了(le)大(dà)講堂、圖書(shū)館、宿舍區(qū)乃至他(tā)自己的(de)卧室,并一起在大(dà)餐廳用(yòng)膳。此刻,我由衷地欽佩我的(de)這(zhè)位老學友之傳播中華文化(huà)的(de)毅力、專心緻志的(de)恒心,自歎慚愧。席間,他(tā)感歎昔日的(de)同窗(chuāng)健在的(de)也(yě)許隻有我們倆了(le),表示有望能一起看到百歲。他(tā)見我手持實木(mù)手杖,說此杖笨重不堪久用(yòng),順手贈我一柄粗藤手杖,說藤杖輕巧且堅韌,适宜耄耋老人(rén)使用(yòng)。我對(duì)他(tā)說,我在美(měi)國工作的(de)孫女(nǚ)、孫女(nǚ)婿都是他(tā)的(de)擁趸和(hé)書(shū)迷,有望攜他(tā)們一起來(lái)拜訪南(nán)公,他(tā)微笑(xiào)答(dá)允。臨别他(tā)一直把我們送到門廊外,見我們上車才依依作别。可(kě)是,我萬萬沒有想到的(de)是,這(zhè)一别竟會是我倆間的(de)永訣!因爲那時(shí)他(tā)面色紅潤,體魄健旺。

2012年,我的(de)孫女(nǚ)、孫女(nǚ)婿被公司派來(lái)上海工作,我還(hái)特意告訴他(tā)們,擇日帶他(tā)們去引見南(nán)公,讓他(tā)們好一陣雀躍。9月(yuè)末中秋臨近,孫女(nǚ)一家去溫州公婆家團聚,路上他(tā)們給我打來(lái)電話(huà),告訴我據車裝廣播報道,懷瑾兄因染疾驟然離世的(de)噩耗,如晴天霹靂令人(rén)目瞪口呆。此時(shí)我已體衰裝了(le)心髒起搏器不宜遠(yuǎn)出,隻能讓長(cháng)子代爲緻電哀悼,自己默默祈禱懷瑾兄一路走好。

我與懷瑾兄雖非至交,卻也(yě)是百年學友,我們結識時(shí)是意氣風發的(de)青年,再見時(shí)已是華發稀疏的(de)耄耋老人(rén)。然而,懷瑾兄終生緻力于弘揚中華文化(huà),益在當代,功在千秋。明(míng)年是懷瑾兄百年誕辰紀念,草(cǎo)拟拙文以志追思。

(本文由鄭康先生長(cháng)子鄭源鎬整理(lǐ))

附錄:

一、鄭康先生簡介:

鄭 康(1918年5月(yuè)18日—2018年7月(yuè)14日),字樂(yuè)天,漢族,浙江瑞安人(rén),父親是當地鄉紳,家資頗豐。

五歲啓蒙,1928年入永嘉縣第一小學,1931年考入溫州瓯海中學,因參與“九·一八”事變學生會發起抵制日貨風潮,以及1932年“一·二八”響應京滬學生反對(duì)政府與日本講和(hé)鬧學潮,被學校開除學籍,于1934年爲開設在杭州的(de)浙江省國術館第二期專訓班錄取,習(xí)文練武。

1937年抗戰爆發,國術館解散。後經國民政府老臣、同盟會會員(yuán)黃(huáng)元秀推薦,赴金華參加浙江省軍管區(qū)軍官大(dà)隊集訓,立志從軍。結業後初任溫(州)處(州)師管區(qū)司令部侍衛隊長(cháng),後調任師管區(qū)補充團一營一連中尉連長(cháng),于1939年11月(yuè)随部隊趕赴贛湘交界的(de)樟樹鎮,參加著名的(de)長(cháng)沙會戰。1940年9月(yuè)調任永(嘉)樂(yuè)(清)師管區(qū)司令部任人(rén)事編練科上尉部員(yuán),直至抗戰勝利,1946年3月(yuè)退役經商。

1953年赴上海開辦五金合作社,1956年公私合營進入上海萬利電機廠,1961年并入上海無線電二廠,直至1979年退休。1988年8月(yuè)旅居美(měi)國舊(jiù)金山,2004年10月(yuè)重回上海定居。

二、鄭源鎬:鄭康先生長(cháng)子,曾任《解放日報》社體育編輯部主任。

2006 年5月(yuè)20日上海長發花園

(左一)南(nán)懷瑾先生,(右一)鄭康先生

2008年9月(yuè)30日太湖大(dà)學堂

(左一)鄭源鎬,(左二)鄭康先生

(右一)南(nán)懷瑾先生

「 南(nán)懷瑾學術研究會 」簡介

本會緣起于江蘇省和(hé)蘇州市有關方面提議(yì),由蘇州地方政府于丙申(2016)年金秋發起成立,誠邀劉雨(yǔ)虹先生、朱清時(shí)先生、

宗性大(dà)和(hé)尚、南(nán)小舜先生及南(nán)懷瑾先生常随衆等、社會賢達、專家學者參與。從事南(nán)懷瑾先生的(de)生平、事迹及其一切學問的(de)

研究、發掘、搜集、整理(lǐ)、總結、編纂、出版,并開展有關學術活動、紀念活動、交流活動等。...

江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮廟港社區(qū)老太廟文化(huà)廣場(chǎng)懷軒(辦公場(chǎng)所,恕不開放)

聯系郵箱:ws@nanss.org

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版權所有 蘇州市吳江區(qū)南(nán)懷瑾學術研究會