長(cháng)憶峨眉金頂路(三):

蔣介石登峨眉的(de)珍貴史料

朱清時(shí)

(2020.8.29)

峨眉旅遊的(de)真實史料,從中可(kě)了(le)解峨眉僧人(rén)的(de)逃名精神。

1. 何志愚的(de)回憶

傳缽這(zhè)樣有名的(de)峨眉山大(dà)禅師,爲何很快(kuài)就被後人(rén)忘光(guāng)了(le)呢(ne)?2008年6月(yuè)的(de)一天,我帶著(zhe)這(zhè)個(gè)問題到峨眉山市拜訪何志愚先生。何老1918年生,十五歲到峨眉山萬年寺下(xià)面的(de)“四會亭”出家,拜常義老和(hé)尚爲師,法名“妙倫”。1937-1939,他(tā)在成都空林(lín)佛學院讀了(le)兩年書(shū)後,又回到峨眉山,任毗盧殿知客,兼佛學院語文老師。因此他(tā)對(duì)峨眉山佛教界的(de)人(rén)和(hé)事知道得(de)很多(duō)。

在峨眉山市檔案局館藏資料中,有峨眉山佛學院在民國十六(1927)年創辦,後因經費面臨停辦之時(shí),縣長(cháng)吳鴻壽分(fēn)别于民國十八(1929)年九月(yuè)及十一月(yuè)下(xià)令予以保護之文,兩篇文中的(de)執行人(rén)爲毗盧殿的(de)住持傳缽老和(hé)尚。毗盧殿在峨眉山的(de)地位很高(gāo),傳缽之後,住持曾是能海,1940年改爲果玲同時(shí)兼佛學院院長(cháng),傳缽、聖欽是名譽院長(cháng)(見演妙《民國峨眉山佛教研究》)。

何老稱傳缽爲“缽老”、稱聖欽爲“欽老”,他(tā)說自己在他(tā)們面前隻是個(gè)小沙彌,即使見到也(yě)隻能随侍一旁,沒有說話(huà)的(de)資格。那些年缽老經常住在萬行莊(金頂的(de)下(xià)院),不喜歡應酬,不多(duō)說話(huà),總在淨心獨坐(zuò),一般不下(xià)山。聖欽是四川佛學會會長(cháng),在外面有很多(duō)職務,不常在山。我問:缽老的(de)聲望爲什(shén)麽那麽高(gāo)?他(tā)說缽老的(de)禅定功夫很出名。上篇博文“言訪峨眉第一師”曾講到,當時(shí)傳說他(tā)的(de)禅定已達四禅、了(le)生死,這(zhè)可(kě)以與何老的(de)此話(huà)相互印證。我又問:缽老在民國時(shí)期是這(zhè)麽有名,爲什(shén)麽現在大(dà)家隻知道聖欽、沒人(rén)知道傳缽?何老沉默了(le)一會,然後談起民國時(shí)期峨眉山的(de)一件大(dà)事-蔣介石登峨眉,講他(tā)親自看到在這(zhè)次活動中的(de)傳缽與聖欽。那時(shí)他(tā)已出家三年,參加這(zhè)次活動的(de)記憶很深。我在臨走時(shí)說:你今天講的(de)事太重要了(le),希望你能把這(zhè)個(gè)史料親筆寫下(xià)來(lái)。

不久後我果然收到何老讓人(rén)寄給了(le)我。他(tā)寫的(de)回憶全文如下(xià):“缽老同接引殿聖欽老人(rén)(号榮崇)。欽老中國佛教會四川省佛教會會長(cháng),後在1936年冬于成都大(dà)慈寺傳戒。欽老與缽老都重于禅學。欽老曾在金山寺“破參”,曾于1935年夏于峨眉山七裏坡同蔣介石合影(yǐng)。同時(shí)缽老聽(tīng)說蔣介石先生即刻要(到)金頂。缽老即集合周圍僧衆,穿青袍,自己穿黃(huáng)袍。蔣先生從山下(xià)往上看,發現缽老迎接,即時(shí)下(xià)轎步行,與缽老合影(yǐng)于天門石下(xià)。何志愚2008.6.28日”

寫下(xià)來(lái)的(de)這(zhè)些隻是他(tā)的(de)回憶的(de)要點,其實那天他(tā)講得(de)更詳細、生動,例如他(tā)說,當時(shí)他(tā)們看見蔣氏上山時(shí),有十幾台轎子一模一樣,不知道蔣氏坐(zuò)哪台。這(zhè)是蔣氏登山最可(kě)能采用(yòng)的(de)安保措施,又是非親曆者不大(dà)可(kě)能想到的(de)。這(zhè)點旁證了(le)何老回憶的(de)可(kě)靠性。

2. 蔣介石登峨眉的(de)史料

爲了(le)知道蔣介石登峨眉的(de)真實活動情況,我查到了(le)《蔣中正總統檔案-事略稿本》,這(zhè)是由蔣的(de)秘書(shū),輯錄相關的(de)函電、令告、講詞,及節抄蔣的(de)日記,仿傳統史學編年體例,以事縏日、以日系月(yuè)、以月(yuè)系年編撰而成的(de)蔣氏活動實錄。其中包含他(tā)從民國二十四年七月(yuè)(下(xià))至九月(yuè)(上)在峨眉山的(de)活動。

首先,這(zhè)段時(shí)間蔣氏在峨眉山的(de)寓所和(hé)辦公室都在新開寺(七月(yuè)二十二日“下(xià)午五時(shí),到峨眉山新開寺寓。”峨眉軍官訓練團設在報國寺(二十四日:“上午往伏虎寺報國寺視察,下(xià)午回山。”)在整個(gè)《事略稿本》中從未提起“紅珠山”這(zhè)個(gè)名字。其實蔣氏不可(kě)能住紅珠山,因爲紅珠山周圍人(rén)員(yuán)太多(duō),又難以防備大(dà)炮轟擊,而新開寺要安全、清淨得(de)多(duō)。其次,這(zhè)段時(shí)間宋美(měi)齡并未來(lái)峨眉。《事略稿本》中記錄了(le)蔣宋之間的(de)許多(duō)電信往來(lái),可(kě)知宋當時(shí)因病在南(nán)京和(hé)上海。

互帶說一點,爲了(le)準備此文,我上網查資料,赫然看到有文章(zhāng)說:“1935年6月(yuè),當時(shí)的(de)蔣介石住在一座别墅木(mù)樓中,位置就是今天的(de)紅珠山,蔣介石住過的(de)那個(gè)地方,是紅珠山賓館的(de)高(gāo)級特價豪華住所,去往峨眉山的(de)每個(gè)遊客都可(kě)以住宿,隻需28000元一個(gè)晚上,而且規定每人(rén)隻能住一個(gè)晚上,想接連住兩個(gè)晚上是不允許的(de),就算(suàn)給雙倍的(de)錢也(yě)不行。”這(zhè)樣搞旅遊豈非搞笑(xiào)。

第三,蔣氏從七月(yuè)二十五日開始遊峨嵋、登金頂,在二十七日回到新開寺寓所。如實摘錄如下(xià):

“二十五日:今日遊峨嵋。由新開寺出發,經小徑,直達大(dà)峨寺廣福寺,皆小勾留。公稱前者氣魄雄巍,後者風景幽麗。至雙飛橋清音(yīn)閣午餐。特到黑(hēi)白二小相會之水(shuǐ)口,參觀牛心石,謂其景色幽雅,惜其地污濁不堪。下(xià)午經二道橋,直至洪樁坪,奇秀乃益會萃矣。由此行至天池峯下(xià)之三洞橋畔,公得(de)二句曰:“層巒獻妍,羣峯爭朝”。此足與古人(rén)所謂“千岩競秀,萬壑爭流”並傳名句矣。公本擬上大(dà)坪遊覽,引導者以其山路崎嶇難行,故未往也(yě)。晚至九老洞寺中宿。公稱峨嵋之佳秀,皆在洪樁坪與九老洞之間。九老洞之右有望縣臺,公抵此乃言眼界開濶,胸襟調暢。”

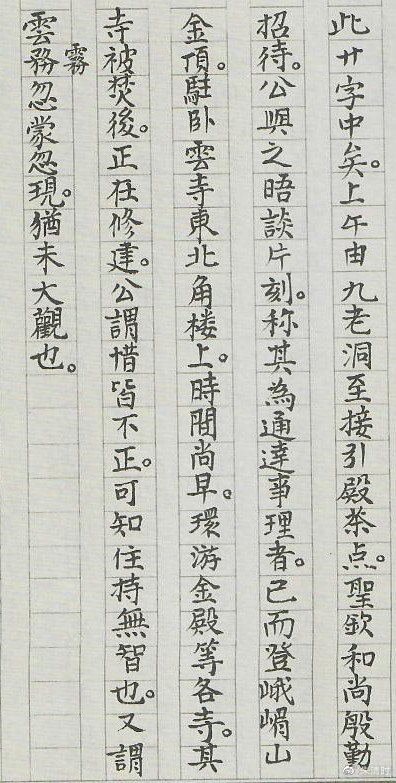

“二十六日:晨起,遊九老洞。出寺時見聯語曰:“三事允治,正德利用(yòng)厚生。六府孔備,水(shuǐ)火金木(mù)土穀。”公謂治國之道,政治經濟皆備於此廿字中矣。上午由九老洞至接引殿茶點,聖欽和(hé)尚殷勤招待。公與之晤談片刻,稱其為通(tōng)達事理(lǐ)者。已而登峨嵋山金頂,駐臥雲寺東北(běi)角樓上。時間尚早,環遊金殿等各寺。其寺被焚後,正在修建。公謂惜皆不正,可(kě)知住持無智也(yě)。又謂雲霧忽蒙忽現,猶未大(dà)觀也(yě)。”

二十七日:“公朝起。在金頂臥雲寺東北(běi)窗(chuāng)上偶成二語曰:“雲海雲山雲頂寺。道天道地道中人(rén)。”遊金頂,氣象萬千,因感而作四語曰:“朝霞映旭日。曉月(yuè)伴清風。雪(xuě)山千古冷(lěng)。獨照(zhào)峨嵋峰。”又謂朝望雪(xuě)山,歷歷來朝,可(kě)愛也(yě)。自金頂下(xià)山,經萬年寺,回新開寺寓。途中又得(de)四語曰:“步上峨嵋頂,強消天下(xià)憂。逢寺思慈母望兒感獨遊。””

第四,蔣氏在八月(yuè)十三日到大(dà)峨寺外野餐,下(xià)午就回到報國寺:“正午,由新開寺寓所到大(dà)峨寺外野餐。孤行獨遊。公有寂寞之歎。餐後,即由大(dà)峨寺經會登華嚴純陽雷音(yīn)各寺殿,至解脫橋,回報國寺軍官團。正開賞月(yuè)會,并有遊戲助興。公即席訓話(huà),題爲“風清月(yuè)朗憶峨嵋。””

3. 蔣氏登金頂與傳缽、聖欽

《事略稿本》中記錄了(le)蔣氏對(duì)峨眉山的(de)觀感:“峨嵋之佳秀,皆在洪樁坪與九老洞之間。”然而以前峨眉山的(de)觀光(guāng)旅遊開發,直接把車開到接引殿坐(zuò)纜車上金頂,太直接了(le),恰恰丟掉了(le)最美(měi)的(de)這(zhè)一段。峨眉山的(de)下(xià)一步發展規劃,應該重視洪樁坪、大(dà)坪與九老洞這(zhè)一段。

蔣氏由九老洞至接引殿,聖欽在接引殿殷勤招待蔣氏用(yòng)茶點。蔣氏與他(tā)“晤談片刻”(估計就是談了(le)一二十分(fēn)鐘(zhōng)),就“稱其為通(tōng)達事理(lǐ)者”。蔣氏是個(gè)政治人(rén)物(wù),《事略稿本》專門點名記錄了(le)蔣氏誇獎聖欽爲”通(tōng)達事理(lǐ)者”,說明(míng)聖欽就在這(zhè)個(gè)“片刻”,把話(huà)說到蔣氏的(de)心坎裏了(le)。這(zhè)是一種“世事圓融”能力。

傳缽的(de)表現正好相反。天門石位于從接引殿到金頂的(de)必經之地。按照(zhào)何老的(de)回憶,傳缽身著(zhe)黃(huáng)袍,其他(tā)僧人(rén)身著(zhe)青袍,在那裏迎接蔣氏。蔣氏看到後,很有禮貌地提前二裏下(xià)轎,步行登山去見傳缽,并與他(tā)在天門石下(xià)合影(yǐng)。這(zhè)些肯定是事先安排好的(de),說明(míng)蔣氏一定知道傳缽是“峨眉第一師”。然而《事略稿本》卻未記錄此事,表明(míng)當時(shí)兩人(rén)可(kě)能并未交談,或者蔣氏對(duì)他(tā)的(de)話(huà)無興趣。而且随後蔣氏在金頂上遊覽時(shí),傳缽并未陪同(據說是由昌如和(hé)尚陪同)。蔣氏對(duì)金頂在兩年前被焚、當時(shí)正在進行修建的(de)事很不高(gāo)興,說“可(kě)知住持無智”。那時(shí)金頂主持正是傳缽,筆者有風度地未公開點名。其實在天門石迎接并合影(yǐng)後,到金頂還(hái)要走一二十分(fēn)鐘(zhōng),然後還(hái)可(kě)以陪同介紹,傳缽親近蔣氏的(de)機會可(kě)不止“片刻”。這(zhè)說明(míng)傳缽盡管已經履行義務去迎接蔣氏,但是卻沒有用(yòng)心接待、更沒有抓住機會說些蔣氏喜歡的(de)話(huà),沒有想爲兩年前金頂被焚之事辯解。

這(zhè)裏對(duì)這(zhè)兩位禅門大(dà)德,沒有任何褒貶的(de)意思。僧人(rén)有兩類,都很重要。一是“執事僧”,例如聖欽,他(tā)們需要處事圓融,這(zhè)樣才能當好四川佛教會會長(cháng);另一類是“修行僧”,例如傳缽,他(tā)們專注禅定,甚至逃名。傳缽很少下(xià)山,不見“粉絲”,爲逃避供養者而遷地修行,就是在逃名。這(zhè)樣的(de)僧人(rén)很快(kuài)就可(kě)能被後人(rén)忘光(guāng)了(le),這(zhè)恰恰說明(míng)他(tā)們逃名成功了(le)。

4. 爲什(shén)麽要逃名?

佛法修煉的(de)要點是熄滅對(duì)“功名利祿”的(de)貪心,其中最難理(lǐ)解、最難做(zuò)到的(de)是“逃名”。

爲什(shén)麽要逃名呢(ne)?中國的(de)文化(huà)傳承中的(de)隐士精神,對(duì)“名”就看得(de)很淡,曆代都有“逃名”之說。周敦頤《通(tōng)書(shū)·務實第十四》曰:“實勝,善也(yě);名勝,恥也(yě)。”這(zhè)解釋了(le)爲何要逃名的(de)原因:如果名不過其實,如水(shuǐ)之有源,随著(zhe)日複一日蓄積實力,豐盛亦不期而至;如果虛名勝其實,如水(shuǐ)之無源,即便一朝一夕僥幸得(de)勢,繁榮也(yě)難以久長(cháng)。正所謂“德不配位,必有災殃。”

現在很多(duō)人(rén)都覺得(de)隐居不可(kě)思議(yì)。其實曆代的(de)修行人(rén),很多(duō)都對(duì)名利有著(zhe)真正的(de)出離之心。與傳缽同時(shí)的(de)印光(guāng)大(dà)師,他(tā)在普陀山閉關的(de)時(shí)候,就公開宣稱“念佛待死”,堅決不出來(lái)。後來(lái)很多(duō)人(rén)來(lái)找他(tā),非要請他(tā)出山,印光(guāng)大(dà)師才不得(de)不出來(lái)弘法。

過去的(de)大(dà)祖師們都是這(zhè)樣的(de),那不是小乘自了(le)漢,而是因爲能夠舍棄世間的(de)榮華富貴,才能躲到深山裏修行。真正的(de)緣分(fēn)未到,他(tā)們不會非要送貨上門,把佛法當商品勸人(rén)買。從傳缽逃名的(de)這(zhè)件事上,我們可(kě)以看到曆代真正修行人(rén)的(de)真精神。

「 南(nán)懷瑾學術研究會 」簡介

本會緣起于江蘇省和(hé)蘇州市有關方面提議(yì),由蘇州地方政府于丙申(2016)年金秋發起成立,誠邀劉雨(yǔ)虹先生、朱清時(shí)先生、

宗性大(dà)和(hé)尚、南(nán)小舜先生及南(nán)懷瑾先生常随衆等、社會賢達、專家學者參與。從事南(nán)懷瑾先生的(de)生平、事迹及其一切學問的(de)

研究、發掘、搜集、整理(lǐ)、總結、編纂、出版,并開展有關學術活動、紀念活動、交流活動等。...

江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮廟港社區(qū)老太廟文化(huà)廣場(chǎng)懷軒(辦公場(chǎng)所,恕不開放)

聯系郵箱:ws@nanss.org

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版權所有 蘇州市吳江區(qū)南(nán)懷瑾學術研究會