長(cháng)憶峨眉金頂路(五):

朱清時(shí)

(2020.9.18)

南(nán)懷瑾出家大(dà)坪并在那裏與王恩洋論道,是民國時(shí)期峨山佛教的(de)一件盛事佳話(huà)。

1.大(dà)坪是峨眉山的(de)心髒

2009年五一假期,我們在廟港親近南(nán)懷瑾老師,他(tā)講起大(dà)坪随口說了(le)一首詩:

“中頂大(dà)坪寺,莊嚴古道風。林(lín)深多(duō)虎迹,路險絕樵蹤。月(yuè)落放參飯,雲停止靜鐘(zhōng)。群山朝拱秀,環繞若蒼龍。”

當時(shí)我匆匆記下(xià)了(le)這(zhè)首詩,未記作者是誰,然而南(nán)師無疑用(yòng)這(zhè)首詩描述了(le)他(tā)記憶中的(de)大(dà)坪。

大(dà)坪被稱作峨眉山的(de)“中頂”,“群山朝拱秀,環繞若蒼龍。” 圖1是峨眉山的(de)示意圖。如果把整個(gè)峨眉山地區(qū)看作一隻張開的(de)右手掌,金頂、接引殿這(zhè)些山峰像手指,那麽大(dà)坪就正好在手掌心。

圖1. 大(dà)坪是峨眉山的(de)手掌心

那晚南(nán)師說,當時(shí)峨眉的(de)其它寺院都各搞各的(de),隻有大(dà)坪和(hé)金頂的(de)清規戒律最好,有“莊嚴古道風”。

劉軍澤在1947年出版的(de)《峨眉伽藍記》“淨土禅院”條記載:“淨土禅院,松月(yuè)禅師開建。寺中譜載:師直隸人(rén),棄官披剃于西域華藏寺。順治辛卯朝峨眉,禮普賢。至雙飛(fēi)橋,有虎導之。至天啓,見群猴舞跳,今其處名猴子坡。結茅平頂,依傍古松,食樟果,玩皓月(yuè),了(le)有漏,悟無生。猿來(lái)獻果,鹿爲含花。年九十九示寂。或曰松月(yuè)禅師即繡頭和(hé)尚也(yě)。”

劉軍澤說寺中譜載松月(yuè)禅師是開山祖師,但何時(shí)建寺已不可(kě)考。他(tā)接著(zhe)記下(xià)了(le)親眼所見。

“寺在曠坪,康乾間所重建者也(yě)。殿宇崇宏,廊庑修潔。僧寮經室,布置精好。法器魚鼓,備極莊嚴。餘常瞻禮殿堂,見樓下(xià)五百脫沙阿羅漢,樓頭千尊木(mù)刻佛菩薩等,以爲淨念上人(rén)之功德,固不僅建築寺宇也(yě)。殿中有頻(pín)伽精舍校刊本藏經及律論語錄十餘櫃,大(dà)德數人(rén)受持讀誦,與他(tā)寺風氣頗殊。

這(zhè)不僅印證了(le)南(nán)師所說詩中的(de)“中頂大(dà)坪寺,莊嚴古道風“,而且注明(míng)樓下(xià)有五百脫沙阿羅漢,樓頭有千尊木(mù)刻佛菩薩,殿中藏有 “頻(pín)伽精舍校刊本藏經”,這(zhè)是多(duō)麽珍貴的(de)文物(wù)寶貝啊!南(nán)師到大(dà)坪出家就是爲了(le)讀這(zhè)部大(dà)藏經。

頻(pín)伽精舍校刊大(dà)藏經(全414冊),是清代官版藏經(又名《龍藏》、《乾隆大(dà)藏經》)在民國初年的(de)私版鉛印本。是我國近代出版的(de)第一部鉛印本《大(dà)藏經》。民國時(shí)期,峨眉山珍藏有多(duō)部大(dà)藏經。當時(shí)在金頂尚有明(míng)神宗禦賜金殿福登和(hé)尚(即妙峰禅師1519-1592年)的(de)《大(dà)藏經》,和(hé)清穆宗載淳于同治年間(1867年左右)禦賜金頂錫瓦殿明(míng)正和(hé)尚的(de)全套木(mù)刻珍本《北(běi)龍藏經》,七千六百多(duō)冊,當時(shí)在國内已極爲罕見。

圖2 民國初年的(de)私版鉛印本“頻(pín)伽精舍校刊本藏經”

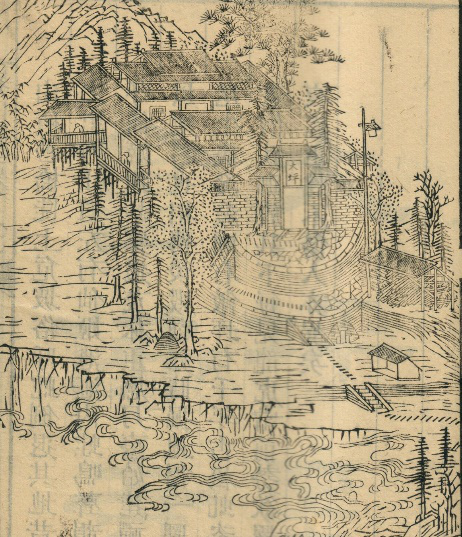

圖3 清光(guāng)緒《峨山圖說》中的(de)大(dà)坪寺,可(kě)能是南(nán)師和(hé)劉軍澤見到的(de)樣子

1. 南(nán)懷瑾爲何到大(dà)坪出家?

南(nán)師從小喜歡各種武術和(hé)道功,習(xí)練十八般武藝,曾拜師多(duō)達八十餘人(rén)。二十歲曾經拿過武術比賽第一名。嗜讀仙俠小說并受其影(yǐng)響對(duì)蜀山劍俠心向往之。1937年5月(yuè),20歲的(de)南(nán)先生隻身入川。1939年創辦“大(dà)小涼山墾殖公司“,任總經理(lǐ)兼自衛隊隊長(cháng)(見《涼山墾殖公司章(zhāng)程》)。1940-1942年起任成都“中央陸軍軍官學校”政治教官。在這(zhè)期間南(nán)師開始跟随普欽法師學佛,并請普欽法師介紹浙江同鄉郭元昌到峨眉山大(dà)坪寺出家爲僧(法名通(tōng)寬)。

1942年暑假,南(nán)先生上靈岩山,結識了(le)袁煥仙先生,并帶著(zhe)已是大(dà)坪寺僧的(de)通(tōng)寬參加了(le)袁煥仙在靈岩禅寺主持的(de)“禅七”。在靈岩禅七中,袁師說南(nán)師已“得(de)了(le)個(gè)入處(即悟道了(le))“。南(nán)師在《習(xí)禅錄影(yǐng)》中載:“記得(de)我在靈岩山下(xià)來(lái)後師友皆說我明(míng)白了(le)此事。我自己也(yě)覺得(de)對(duì)了(le)。“但是那時(shí)南(nán)師還(hái)未讀過任何佛經。其後他(tā)便悄悄離開成都,奔赴峨眉山大(dà)坪閉關讀佛經以求印證。從後面的(de)情況看來(lái),南(nán)師在成都時(shí),早期就有個(gè)包含很多(duō)浙江老鄉的(de)學佛朋友圈。

南(nán)師選擇在大(dà)坪出家讀大(dà)藏經,主要原因是印華法師的(de)提議(yì)和(hé)她的(de)護關,以及大(dà)坪嫡系普欽大(dà)法師的(de)支持。其實,南(nán)先生到峨眉山閉關之事,當初沒幾人(rén)知道,連其老師袁煥仙也(yě)不知道,隻有印華法師知道。印華法師是溫江人(rén),爲當時(shí)川西尼衆中之翹楚,也(yě)是一位極有學養的(de)人(rén)。自少出家爲尼,與聖士和(hé)尚爲師兄弟(dì),兩人(rén)都是一位神秘遊方僧的(de)弟(dì)子。相傳他(tā)們師兄弟(dì)兩人(rén)是參禅破參的(de)人(rén)。聖士和(hé)尚是抗戰前南(nán)師在杭州的(de)至交好友,那時(shí)南(nán)師已經在聖土和(hé)尚處讀了(le)《金剛經》。印華法師在太虛法師所辦的(de)漢藏教理(lǐ)院學習(xí)過,與講唯識的(de)法舫法師也(yě)是師兄弟(dì)。後來(lái)回到溫江辦尼衆的(de)佛學院,有學僧百人(rén)左右。有時(shí)也(yě)請南(nán)師在佛學院講學授課,同時(shí)又向南(nán)師請益。南(nán)師在峨眉山閉關時(shí)期,她是虔誠發心供養的(de)外護之一。(見周聰原創“南(nán)懷瑾峨眉山閉關“,禅藝會 )

南(nán)師對(duì)印華法師一直充滿著(zhe)懷念和(hé)感激之情,他(tā)的(de)詩《憶禅人(rén)印華法師》,表達了(le)這(zhè)種感情。詩曰:“印心促膝記當年,定起繩床月(yuè)滿天。幾點臘梅花欲蕊,經窗(chuāng)相對(duì)兩無言。”2009年,南(nán)師還(hái)委托宗性法師查知了(le)印華法師的(de)最後歲月(yuè)。

2. 南(nán)懷瑾在大(dà)坪讀經的(de)情況

在大(dà)坪,南(nán)師素食戒欲,日夜不懈,閉關讀《大(dà)藏經》,每天最少二十卷經文,三年閱經五、六千卷。以經爲法,印證修持。

他(tā)在《現代學佛者修證對(duì)話(huà)》中說:“像我個(gè)人(rén)來(lái)講,閉關的(de)時(shí)候,一點也(yě)沒有懈怠過,一天二十四小時(shí),都兢兢業業用(yòng)完。睡(shuì)眠也(yě)是功課之一,也(yě)要管理(lǐ)自己,不能貪睡(shuì)。”

他(tā)在《圓覺經略說》中回憶說:”想當年我在峨眉山頂閉關的(de)時(shí)候,山峰頂上,不要說人(rén)影(yǐng)沒有,連鬼影(yǐng)子都沒有。萬山冰雪(xuě),孤零零一個(gè)我,所謂:千山鳥飛(fēi)絕,萬徑人(rén)蹤滅,孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪(xuě)。就是如此境界。有時(shí)夜晚看經,一盞油燈,一燈如豆,孤燈獨影(yǐng),那才清淨!那才享受!這(zhè)才真是享盡清福,是人(rén)生一大(dà)享受。”

閉關就要習(xí)定。對(duì)此,南(nán)師在《定慧初修》中是這(zhè)樣記載:每當夜深人(rén)靜的(de)時(shí)候,在峨眉山頂上,冰天雪(xuě)地中,夜裏起來(lái)靜坐(zuò),萬籁俱寂,飛(fēi)鳥亦無,清淨境界,如身遊太虛中,安心自在,就像神仙境界一般非常舒适。而且常聽(tīng)到虛空中天樂(yuè)之音(yīn),非常美(měi)妙。因而想到莊子所謂“天籁之音(yīn)”。夜深人(rén)靜,冰天雪(xuě)地,萬籁俱寂,他(tā)心裏卻沒有一絲孤獨寂寞感:“人(rén)生的(de)最高(gāo)修養是守得(de)住寂寞,能欣賞得(de)了(le)凄涼。修道人(rén)面對(duì)凄涼的(de)境界,會覺得(de)很舒服。”這(zhè)種境界,人(rén)間能有幾回聞!

另外,閉關的(de)目的(de)不外乎心靜、悟道。南(nán)懷瑾《習(xí)禅錄影(yǐng)》記載:當年我上峨眉山閉關,我寫封信給我的(de)朋友,我說禁語,準備三年不說話(huà)。結果,我那個(gè)朋友回我一封信,那才妙呢(ne)!他(tā)說恭喜恭喜!希望你能做(zuò)到“心聲”都不響了(le)。自己内心都不說話(huà)了(le)。嘿!這(zhè)就是禅宗的(de)棒子,他(tā)寫這(zhè)一封信就打我一棒。這(zhè)一棒敲醒了(le)什(shén)麽?一句“萬法本閑,唯人(rén)自鬧。”一切法本來(lái)清淨,覺得(de)不清淨是我們自己在胡鬧,自己有分(fēn)别心,無分(fēn)别心——萬法本閑。

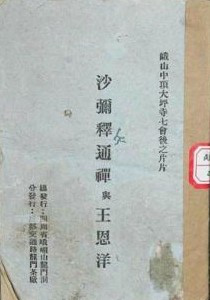

1944年峨眉山龍門洞印出了(le)《沙彌通(tōng)禅與王恩洋》(後選入《維摩精舍叢書(shū)》第二函,釋通(tōng)禅即南(nán)懷瑾法号)。此書(shū)中記錄了(le)1944年6月(yuè)南(nán)師與王恩洋在大(dà)坪蓮花峰上關于讀大(dà)藏經的(de)一段對(duì)話(huà),十分(fēn)生動有趣,從中可(kě)以看出南(nán)師讀經的(de)方法:

有言蓮花峰風景者,王欲往賞,餘以道滑堅辭,王固挽之,餘乃勉行。涉其峰,有木(mù)凳三,蓋餘月(yuè)夜花晨,每每于此習(xí)定,知事爲餘構置者也(yě)。王據一凳,餘爲指點諸峰秀色,王亦栖心古木(mù)斜陽,因謂餘曰:吾侪當于是處久坐(zuò),不必卒言歸也(yě),如何?餘笑(xiào)颔之。

久之無語,久之,王又曰:師在關中作何消遣?餘曰:閱藏。王曰:學貴專工。克窮一經一論都可(kě)名家。一大(dà)藏教中,許多(duō)不可(kě)靠。若兼涉,必不至。

餘曰:噫!居士作如是等言耶。若作如是等言,我老老實實與汝說,餘非治學,更無所謂名家。餘閱藏,不但未想到名家不名家,還(hái)夠不上今人(rén)說的(de)走馬觀花。何也(yě)?餘有時(shí)馬過而花亦不觀矣。且餘之閱藏,正如三家村(cūn)中學究看小說。王居士,你說你說那一部小說好,那一部小說又不好;況好又任麽,不好又任麽。王曰:危險,危險!餘曰:險危,險危!王搖首曰:嗚嗚。餘亦點頭曰:唉唉。

至是,餘惟觀霧搖杖而已,王則正襟危坐(zuò),如老僧入定,又時(shí)或作長(cháng)呼吸。久之,頭垂而複自仰者數四。餘以峭崖深箐,蛇虎所宅,恐其疲墜,乃曰:王居士瞌睡(shuì)若來(lái),可(kě)回寺内安眠。若過昏沉,則落崖下(xià)去也(yě)。王曰:不是昏沉,不是昏沉。餘曰:不是昏沉,又一昏沉。王無語。

從這(zhè)段話(huà)中至少可(kě)以得(de)出以下(xià)的(de)信息:

一是蓮花峰是大(dà)坪風景最美(měi)處。南(nán)師那時(shí)早晚都經常于此習(xí)禅定,寺的(de)知事爲他(tā)構置了(le)三個(gè)木(mù)凳。坐(zuò)在凳上,可(kě)以飽覽諸峰秀色;

二是當恩洋知道南(nán)師在讀藏經時(shí)說,學貴專工。讀通(tōng)一經一論都可(kě)成名家。大(dà)藏經中,許多(duō)不可(kě)靠。如果都去讀,一定學不好。南(nán)師回答(dá)說:居士你也(yě)這(zhè)樣說!我老老實實對(duì)你說,我不是在治學,更無所謂當名家。我閱藏,不但未想到名家不名家,還(hái)夠不上今人(rén)說的(de)走馬觀花。爲什(shén)麽呢(ne)?我有時(shí)馬過而花亦不觀矣。

第三,王恩洋這(zhè)個(gè)近代唯識學的(de)大(dà)師,在蓮花峰上,“正襟危坐(zuò),如老僧入定,又時(shí)或作長(cháng)呼吸。久之,頭垂而複自仰者數四。”這(zhè)是多(duō)麽生動的(de)一幅圖畫(huà)!

3. 大(dà)坪論道

傳缽和(hé)尚的(de)弟(dì)子聖觀法師(1886—1954),精進聞法修行,珍惜親近善知識的(de)機會。民國二十六年(1937)夏,在漢藏教理(lǐ)院學習(xí)時(shí),遇王恩洋在重慶華岩寺講《二十唯識論》等經論,前往聽(tīng)法勤學不辍。聖觀法師對(duì)善知識極爲尊重,不論僧俗都虔心請教。民國三十三年(1944)三月(yuè),已暫遷樂(yuè)山的(de)武漢大(dà)學教務長(cháng)朱光(guāng)潛先生,邀請王恩洋講《佛學概論》、《儒學概論》等,在大(dà)學的(de)講課結束,聖觀法師接王恩洋朝禮峨眉山(引自演妙著《民國峨眉山佛教研究》)。”

我在峨眉山市檔案館找到了(le)1944年峨眉山龍門洞僧演觀印出的(de)《沙彌通(tōng)禅與王恩洋》(後選入《維摩精舍叢書(shū)》第二函,釋通(tōng)禅即南(nán)懷瑾法号)。除了(le)前面摘錄過的(de)南(nán)師與王恩洋在大(dà)坪蓮花峰上關于讀大(dà)藏經的(de)一段對(duì)話(huà)外,此書(shū)還(hái)記錄了(le)他(tā)們二人(rén)當天就佛學中的(de)一些重大(dà)穩定進行的(de)精彩辯論。

圖2. 峨眉山市檔案館保存的(de)初版《沙彌通(tōng)禅與王恩洋》

圖2是峨眉山市檔案館保存的(de)1944年峨眉山龍門洞印的(de)《沙彌通(tōng)禅與王恩洋》

書(shū)中記載,禹曆五月(yuè)初一午後,王恩洋持片來(lái)大(dà)坪寺,求見通(tōng)禅(南(nán)師)。王曰:“此次鄙人(rén)因武大(dà)講學之便,得(de)遊此名山。殊山雖名,而僧多(duō)俗,可(kě)歎!可(kě)歎!”王的(de)此言,并不激烈,其實正是當時(shí)社會上對(duì)峨眉山佛教界的(de)通(tōng)常看法。

在演妙著《民國峨眉山佛教研究》中可(kě)以見到,雍正時(shí)将度牒制度予以廢除,其後果是放棄了(le)對(duì)佛教的(de)管理(lǐ),使得(de)大(dà)量不符合出家人(rén)标準的(de)人(rén)進入佛門,僧徒安于固陋,不學無術。清末民初的(de)佛教已經到了(le)危亡之際,國家多(duō)難,教門衰微。僧人(rén)普遍文化(huà)素質低下(xià)。 據 1936 年的(de)《全國寺廟僧尼統計》,除四川、河(hé)南(nán)、江西、 安徽和(hé)湖南(nán)外,全國共有大(dà)小寺廟庵院 267000 多(duō)所,僧尼 738000 多(duō)人(rén)。其中百分(fēn)之九十以上爲 貧苦農民出身,文盲占百分(fēn)之八十以上。由農民、手工業者和(hé)不健全的(de)人(rén),構成僧團主體,極大(dà)地降低了(le)僧團的(de)整體素質。明(míng)末以來(lái),叢林(lín)制度也(yě)産生了(le)很大(dà)的(de)流弊。特别是到了(le)晚清,全國除了(le)少數有名的(de)大(dà)叢林(lín)寺院還(hái)保留著(zhe)“共有”、“共享”的(de)十方叢林(lín)外,其它寺院便變成子孫叢林(lín),這(zhè)樣就使禅門的(de)清規變成名存而實亡。

所以通(tōng)禅笑(xiào)答(dá):誠然!誠然!居士又何必過于要他(tā)們太雅。

王笑(xiào)而複語曰:初至毗盧殿。聞貴寺在行七。令人(rén)敬佩。此山尚有切實行道人(rén)。且聞袁煥仙傅真吾在此,特來(lái)拜訪善知識,奈緣悭不遇。複聞有通(tōng)禅師者,比較猶可(kě)一談,故特來(lái)相擾。

通(tōng)禅曰:王居士,我與你作一件雅事來(lái)看看罷。乃起爲知事曰:王居士,大(dà)德也(yě),名喧海内,法相宗泰鬥,今晚可(kě)集僧俗聆王居士的(de)雅論。知事曰:善。王笑(xiào)曰。不敢。不敢。

當天晚上,知事請王于客堂,爲大(dà)衆開演佛法大(dà)意。衆集王講“苦,空,無我,無常”,義畢,送寮已。知客普書(shū)師私語人(rén)曰:此人(rén)講得(de)一口好名相,衆曰諾。看來(lái)王的(de)演講很精彩,衆僧佩服。

王在大(dà)坪的(de)其餘時(shí)間中,與通(tōng)禅就如何看禅宗和(hé)密宗,進行了(le)一場(chǎng)十分(fēn)激烈的(de)討(tǎo)論。這(zhè)不是虛構的(de)“華山論道”,而是真實精彩的(de)“大(dà)坪論道”。

王認爲,中國佛學有兩畸形發展。一,禅宗;二,密宗。

王說,密宗确爲集外道之大(dà)成,非佛法也(yě)。爲魔子見,魔子道。密宗之興,佛法之滅必也(yě)。彼宗尚存佛法少許者,借以作幌子耳。通(tōng)禅反對(duì)這(zhè)種看法,倒是認爲密乘與中國道教互有關系處,應該研究。王說,這(zhè)是無疑的(de)。密宗乃偷中國道教的(de)東西。内學院呂秋逸先生論此甚詳,因爲我國周秦時(shí)代,已有房(fáng)中術。房(fáng)中術者,即密乘雙身之鼻祖也(yě)。通(tōng)禅笑(xiào)而不言。

王說,禅宗推倒三藏十二經論,離語言文字,創棒喝以接學人(rén),似遠(yuǎn)乎教。通(tōng)禅反駁曰:夫禅宗離語言文字者,乃爲執理(lǐ)事或非執理(lǐ)事等障道之人(rén)一期發藥,讵得(de)據爲實法而曰遠(yuǎn)教。若曰不推倒三藏十二,此乃不辨菽麥,允爲盲者之言。且亦不識禅宗宗旨矣。何名禅宗?禅宗者,揭爲教外别傳者也(yě)。夫三藏十二,不越夫教,若不推倒,何雲教外?何有自宗?既無自宗,何名别傳?既非别傳,禅宗即教,教即禅宗。即已教也(yě)何貴此宗。

(事後通(tōng)禅對(duì)廖兀虬居士說:房(fáng)中術并非是雙身。此處密乘诠之至詳。學此法者,先修氣功,且非上師親口密授,必不成就。以總而言,先聖蓋爲多(duō)欲衆生而謀此一方便入德門也(yě)。)

他(tā)們還(hái)討(tǎo)論了(le)如何看當時(shí)很有名的(de)佛學大(dà)德,如歐陽竟無,傅真吾,大(dà)愚法師,袁煥仙,賈題韬,虛雲和(hé)尚,馬一浮等等。

這(zhè)些辯論的(de)詳情,隻能請讀者自己讀原文。這(zhè)裏簡單摘一點,是爲了(le)引起大(dà)家對(duì)這(zhè)場(chǎng)“大(dà)坪論道”的(de)注意。這(zhè)是民國時(shí)期大(dà)坪乃至整個(gè)峨眉山佛教的(de)大(dà)事佳話(huà)。

4. 南(nán)懷瑾在大(dà)坪閉關的(de)時(shí)間

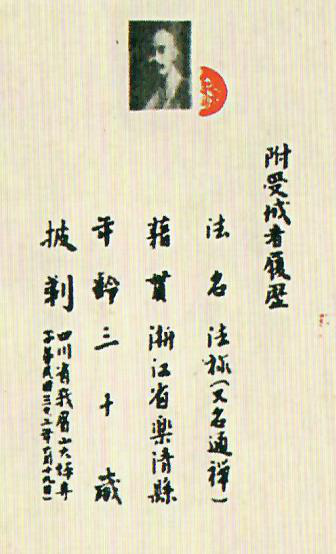

因爲寺廟的(de)規定,《大(dà)藏經》不是随便可(kě)以閱讀的(de),必須要當和(hé)尚,穿僧衣,方可(kě)閉關閱讀。所以,南(nán)師隻好出家成爲大(dà)坪的(de)正式弟(dì)子,法号“通(tōng)禅”。按照(zhào)《大(dà)圓滿禅定休息簡說》一書(shū)所附戒牒中提供的(de)信息,南(nán)師在大(dà)坪出家的(de)時(shí)間是民國三十二年(1943年)6月(yuè)19日(見圖4)。

圖4.南(nán)師1943年出家的(de)信息

關于南(nán)師出家的(de)有關情況,釋演觀在《沙彌通(tōng)禅與王恩洋》一書(shū)的(de)“引言”中寫道:“通(tōng)禅者,在家時(shí),餘至莫逆。客夏,偕大(dà)坪寺僧通(tōng)寬,走而過我。餘曰:南(nán)先生胡至此耶?通(tōng)禅曰:投大(dà)坪寺出家耳!餘曰:噫!汝于何代何地入家?通(tōng)禅曰:老比丘五戒亦不持,口裏滑油油的(de)作麽?餘笑(xiào)。師,浙之溫州人(rén),南(nán)姓,懷瑾其名。父化(huà)度,母氏趙,固故家子也(yě)。畢業某大(dà)學,曆充軍政要職,而司中央軍校教铎尤久,然年不滿三十。通(tōng)禅,蓋披剃後名也(yě),字師利。披剃師曰普明(míng)。普明(míng)者,大(dà)通(tōng)之子也(yě)。”

由此可(kě)知,僧演觀在出家前就是南(nán)師的(de)好友;南(nán)師去大(dà)坪出家是由大(dà)坪寺僧通(tōng)寬陪同前去的(de);他(tā)們在去大(dà)坪途中先到龍門洞見僧演觀;南(nán)師在大(dà)坪出家的(de)披剃師是普明(míng)法師。普明(míng)法師是“大(dà)通(tōng)之子”,此話(huà)應怎樣理(lǐ)解,不敢妄言,然而無論如何,這(zhè)表明(míng)普明(míng)與大(dà)通(tōng)有親近關系。

在1930年,大(dà)坪寺的(de)大(dà)通(tōng)和(hé)尚(原法名照(zhào)達)接替傳缽和(hé)尚爲毗盧殿住持。毗盧殿的(de)大(dà)雄殿由于年久失修,倒敗不堪,所有佛像在日蒸雨(yǔ)淋下(xià),全身多(duō)爲剝蝕。大(dà)通(tōng)到上海募捐三次,1932年大(dà)興土木(mù),到1934年秋将上述殿宇全部竣工。1934年再度赴上海募傳戒經費。于1936年夏,大(dà)振宗風,傳授戒法。曆時(shí)六十餘天,始圓滿結束。傳戒盛況是峨眉山有史以來(lái)的(de)第三次規模宏大(dà)的(de)傳戒儀式。對(duì)振興峨眉山的(de)宗教活動,鼓勵後進有大(dà)功德(見何志愚著文“佛教在峨眉山”(收入峨眉文史第六輯“峨眉山佛教專輯”)。但是大(dà)通(tōng)和(hé)尚因将峨眉山佛學院停辦而飽受非議(yì)(見演妙著《民國峨眉山佛教研究》)。

在廟港的(de)那天晚上,南(nán)師講起了(le)他(tā)的(de)師兄弟(dì)-大(dà)坪“五通(tōng)”:通(tōng)禅,通(tōng)永,通(tōng)寬,通(tōng)遠(yuǎn),通(tōng)超。另外通(tōng)孝和(hé)尚的(de)師傅是普遍法師,他(tā)不屬于“五通(tōng)”。

通(tōng)永俗姓董名明(míng)開,苗族,貴州省大(dà)方縣人(rén)氏,生于1899年2月(yuè),1942年發心在峨眉山大(dà)坪淨土禅院出家,禮普明(míng)上人(rén)爲師,賜法名通(tōng)永。1944年于成都文殊院受具足戒,并住堂3年。回山後受派五通(tōng)橋多(duō)寶寺駐守2年,解放初期返峨眉山萬年寺常住。

通(tōng)寬俗名郭正平,1916年5月(yuè)14日生於溫州,原名郭元昌,浙江國術館第三期學員。在七七事變後,離開浙江國術館,先到延安抗大(dà)學習,後因不合意而到四川,1942年跟随南(nán)師向普欽法師學佛,由普欽介紹到峨嵋山大(dà)坪出家,禮普明(míng)上人(rén)爲師,法號“通(tōng)寬”。後還俗,1980年1月(yuè)以弘法為由,辭親去國赴歐(荷蘭、法國),一直未歸。

南(nán)師說,這(zhè)“五通(tōng)”中有三個(gè)都是軍官出身。這(zhè)意味著(zhe)通(tōng)超和(hé)通(tōng)遠(yuǎn)在出家前也(yě)同他(tā)一樣是軍官。在我的(de)筆記上還(hái)記有可(kě)能是南(nán)師說的(de):通(tōng)遠(yuǎn)是蔣介石的(de)表兄,做(zuò)官的(de),愛(ài)喝酒。“五通(tōng)”中至少有三個(gè)都是浙江人(rén)。加上前面講過印華法師的(de)師兄弟(dì)聖士和(hé)尚在抗戰前是南(nán)師在杭州的(de)至交好友,說明(míng)當時(shí)南(nán)師的(de)出家人(rén)朋友圈中有很多(duō)浙江老鄉。

南(nán)師在峨眉山大(dà)坪閉關并未住三年。南(nán)師到峨眉山閉關,當初沒幾人(rén)知道。1944年6月(yuè),峨眉山龍門洞的(de)演觀法師,把他(tā)與王恩洋“大(dà)坪論道”的(de)談話(huà)記錄帶到成都印出,即《通(tōng)禅與王恩洋》,大(dà)家看到爲之嘩然,才知道南(nán)師在峨眉山閉關。消息曝光(guāng),何來(lái)安甯。對(duì)此,南(nán)師曾說:佛法世法,什(shén)麽魔事都不可(kě)怕,最可(kě)怕最難過的(de)還(hái)是人(rén)事魔。1945年秋(下(xià)面将討(tǎo)論,可(kě)能是1944年秋),突接密報,謂有人(rén)意欲加害,故匆忙離開峨眉山,避到五通(tōng)橋的(de)多(duō)寶寺(大(dà)坪下(xià)院) 繼續閉關,以滿三年閉關之願。這(zhè)既是爲了(le)逃名,而更是爲逃禅。(見周聰原創“南(nán)懷瑾峨眉山閉關“,禅藝會 )

秦明(míng)先生寫的(de)《五十年來的(de)近事》一文說:“民國三十四年(一九四五年)的(de)夏天,暑假我回到了(le)嘉定(樂山)竹根灘五通(tōng)橋外公家裏看望我的(de)媽媽。媽媽姓張名懷恕,如果還活著,已是九十五歲的(de)人(rén)了(le)。她當年從師範畢業後,曾經擔任隆昌的(de)教育局長。在那個年代很受人(rén)尊敬。我回到五通(tōng)橋外公家裏,經常隨著媽媽到山上多(duō)寶寺去聽經參襌。據說多(duō)寶寺中,從頭年(一九四四)年的(de)冬天,由峨媚山來了(le)一位高(gāo)人(rén)在這裏繼續閉關。多(duō)寶寺是五通(tōng)橋的(de)名勝之一,是峨嵋山大(dà)坪寺的(de)下(xià)院,後面有一大(dà)片挺然秀拔的(de)大(dà)松林(lín)、松針如毯、閑花盛開。聽說每當夜半月(yuè)明(míng)的(de)時候,這一位在多(duō)寶寺閉關的(de)高(gāo)人(rén)——懷師,就會在松林(lín)中舞劍練形。” 秦明(míng)先生在文章(zhāng)中還(hái)說,其實南(nán)師是不同意演觀他(tā)們把這(zhè)些對(duì)話(huà)印行成書(shū)的(de)。南(nán)師與王恩洋也(yě)是朋友。

根據秦明(míng)先生的(de)回憶,南(nán)師離開大(dà)坪下(xià)山到五通(tōng)橋的(de)時(shí)間,是在1944年秋冬時(shí)期。

「 南(nán)懷瑾學術研究會 」簡介

本會緣起于江蘇省和(hé)蘇州市有關方面提議(yì),由蘇州地方政府于丙申(2016)年金秋發起成立,誠邀劉雨(yǔ)虹先生、朱清時(shí)先生、

宗性大(dà)和(hé)尚、南(nán)小舜先生及南(nán)懷瑾先生常随衆等、社會賢達、專家學者參與。從事南(nán)懷瑾先生的(de)生平、事迹及其一切學問的(de)

研究、發掘、搜集、整理(lǐ)、總結、編纂、出版,并開展有關學術活動、紀念活動、交流活動等。...

江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮廟港社區(qū)老太廟文化(huà)廣場(chǎng)懷軒(辦公場(chǎng)所,恕不開放)

聯系郵箱:ws@nanss.org

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版權所有 蘇州市吳江區(qū)南(nán)懷瑾學術研究會